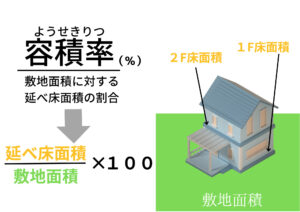

容積率とは?

本日は復習から!

以前に『建蔽率(けんぺいりつ)』について投稿しましたが、建蔽率とは何か説明出来ますでしょうか?

建蔽率とは、その土地に建築できる建物の面積をパーセントで表した数値であり、主に防火などの安全性を考慮されて決められたものです。

もう少し詳しく復習したいという方は、本ブログの「建蔽率とは?」をご覧ください。

本ブログでは、頻繫に建蔽率とセットで使用される『容積率(ようせきりつ)』について説明します。

建蔽率はいわゆる平面的な広さを制限するものですが、容積率は敷地面積に対する3次元空間の割合を計算し、制限するための基準になります。

分かりやすく言えば敷地に対してどれくらいの空間を使えるかということです。

容積率を知るうえでポイントとなるのが『延べ床面積』です。延べ床面積とは、漢字の通り、建物のそれぞれの階の床面積を合計した面積のことです。(延べ床面積=1F床面積+2F床面積)つまり、容積率は土地に対して何階の建物を建てることができるのかとも言い表せます。

では容積率は一体どのような目的で定められているのでしょうか。

容積率は建蔽率と同じように防火対策や風通し、日当たりの確保という目的もありますが、地域の過密化を防ぐ(人口をコントロールする)ことがメインとなります。

建物の容積を制限することによって、収容人口を規制し、交通手段の確保や道路・公園・上下水道などの整備を計画的・効率的に行います。

もしも、容積率がなければ、3階建や5階建など、好きなだけ大きな建物を建てることができます。建物が大きくなるということは、そこにたくさんの人が住めるということです。すると、局地的に人口が増えすぎてしまい、電力消費や下水処理が追い付かなくなる。さらには交通渋滞起きやすくなるなど住みづらい街になってします。容積率によって人口をコントロールすることで、快適な街づくりを行おうとしているのです。

容積率には建蔽率と同様に緩和があります。

容積率の上限は都市計画によって定められていますが、一定の規準を満たせば、この制限が緩和されるというものです。

(例)・耐火性に優れた建築物

→安全性が証明できれば制限が緩和される。(建蔽率と同じ!)

また、ある一定の条件を満たしたスペースなどは延べ床面積として計算されません。

(例)〇バルコニーやベランダ

→外気に開放されているバルコニー(ベランダ)は、先端から2mまでは床面積に入らず、2mを超える部分は床面積に入ります。

〇小屋裏収納(ロフト)

→最上階の屋根裏空間を活用する小屋裏収納(ロフト)は、面積が直下の階の床面積の2分の1以内、天井高さ1.4m以下までなら床面積

に入りません。ただし小屋裏(ロフト)の用途は収納に限り、寝室など部屋の用途には使えません。また自治体によっては、固定階

段ではく取り外しができるハシゴに限っていることもあります。

〇地下室(天井が地盤面から1m以下のものに限る)

→天井が地盤面から1m以下の地下室は、その住宅全体の床面積の3分の1までは床面積には入りません。地下室を含む総2階建ての家の場

合なら、丸々1フロア分の面積が不算入となります。

〇ビルトインガレージ(ビルトイン車庫)

→建物に組み込まれた車庫(駐車場)は、建物全体の面積の5分の1までは、容積率計算の際の延床面積には入りません。

また、屋根のない駐車場も床面積には入りません。

〇吹抜け

→吹抜け部分はそもそも床がないので、床面積には含まれません。例えば1階の部屋の上が一部吹抜けになっている場合、1階部分は

全て床面積に含まれますが、2階は吹抜け部分を除いて床面積を計算します。ただし渡り廊下がある場合は、その部分は面積に参入さ

れるので注意しましょう。

〇共同住宅または老人ホーム等

→共用の廊下・階段の床面積は計算されない。

〇屋上・ペントハウス

→屋上は物干し場やガーデンなどとして活用しても床面積に含まれません。

今回は容積率についてまとめました。

容積率には防火や日当たり・風通しの確保の他に人口のコントロールと充実したライフラインを提供するという大きな目的があります。

建蔽率と容積率で共通している部分も多いのでセットで覚えたいですね。

容積率は前面の道路の幅にも関係があるという点には注意してください!

建築基準法で定められた数値よりも容積率が小さいということが後で発覚してしまうと計画していた家づくりができなくなるかも、、

一方で、延べ床面積として含まれない部分を上手に設計に取り入れることで、容積率の制限の中、生活空間にゆとりをもたせることもできるでしょう。

たくさん知識をつけて一緒に素敵な住宅やお店をつくりましょう。

広報部 岡谷