建蔽率とは?

邸宅街を歩いていると、

「なぜ、土地いっぱいいっぱいに建物を建てないのか?」と疑問に思いました。

調べていくとこれは『建蔽率(けんぺいりつ)』と建築基準法によって定められ、計画的に作られたものであると知りました。

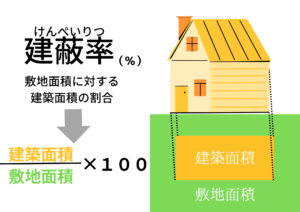

建蔽率とは、その土地に建築できる面積をパーセントで表した数値です。

(例:100㎡の土地に50㎡の家を建てる→建蔽率50%)

『蔽』には、おおう・おおいかくすといった意味があります。

(難しい漢字ですので『建ぺい率』と平仮名で表記されているものもあるようです。)

建築面積は水平投影面積で測定されます。

水平投影面積とは、建物を真上から見た時ときの面積であり、凹凸や斜面があったとしても、水平とみなして測定するというものです。

また、屋根付き駐車場(カーポート)や物置など建蔽率に算入されますので注意が必要です。

建蔽率をオーバーしてしまうと売却する際には違反建築物として不動産重要事項説明書に記載が必要であり、買主から指摘された場合、撤去費用が必要になる場合があります。

では一体なぜ、建蔽率は定められているのでしょうか?

建蔽率は、敷地・土地内に一定割合以上の空地を設けることで、建築物の採光・風通しを確保するとともに、万が一の火災の際に延焼しにくいようにするといった、防火上の観点から定められています。

もしも、建蔽率が定められていなければ、「うちの家にはあなたの家のせいで光が入ってこない!!」などと近隣住民と揉める原因に…

火が隣接する建物に燃え移りやすくなり、街全体が燃えてしまう…などといった問題が生じる可能性があるということです。

なお、建蔽率は地域ごとに上限が設けられており、上限よりも大きな割合で建物を建てることは認められていません。

建蔽率はどのような建物にどのような割合で定められているのでしょうか。

➀建蔽率【30%~60%】

・低層住宅

・小規模なお店や事務所をかねた住宅

・小中学校

・中高層住宅

・大学

・病院

・1500㎡までの一定のお店や事務所など必要な利便施設

➁建蔽率【50%~80%】

・3000㎡までの店舗、事務所、ホテルなど

・カラオケボックス

・小規模の工場

・自動車関連施設

・軽工業の工場やサービス施設等

・銀行、映画館、百貨店

➀➁ともに下にいくに連れて建蔽率が高くなる傾向にあります。

また、建蔽率は条件によっては緩和をすることも可能です。

角地の場合、隣接道路の幅員、道路の角度や接する長さなどの一定条件が整えば、

建蔽率を10%加算することができます。(必要規定は市町村によって異なります。)

その他、防火についての一定基準を満たす住宅や、2023年からは一定の条件を満たす省エネ住宅についても建蔽率の緩和が適用される予定です。

中には建蔽率に制限にないものもあります。

〇巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊などこれらに類するもの。

〇公園・広場・道路・川などのうち、建築物で特定行政庁が安全性、防火上及び、衛生上支障がないと認めて許可したもの。

このように建蔽率は採光・風通し、防火といった観点から建築基準法として定められているものであることがわかりました。

一方で、これらの観点を一定の条件でクリアしている場合には建蔽率の緩和が行われ、土地に対してより大きな建物を建設することができるのです。

つまりは安全性などに問題点がないということが示されれば良いということですね。

新居を建てる際などには地域の建蔽率を知ることでどういった家を建てられるかなど具体的な想像できるのでわくわくしてきますね!

GoogleやYahoo!で「〇〇市 建蔽率」と検索するだけで調べることができますので、ぜひ一度調べてみてはいかがでしょうか。

今回は建蔽率について説明をさせていただきました。

広報部 岡谷泰介