都市計画法とは?②

前回に引き続き、都市計画法についての投稿です。

前回は市街地開発事業として都市施設の整備や土地区画整理事業・市街地開発事業という取り組みから住みやすい都市づくりを見ていきました。

では今回は、どのような場所を開発する場所としているのか説明します。

日本の国土は、37万8000k㎡であり、その内約85%が森林と農地で占められています。

そして人が住む宅地は、わずか国土全体の約6%だそうです。とても少なく感じませんか…?

この限られた土地を、いかに計画的に活用していくかがまちづくりのポイントとなります。

例えば、市町村や個人が好き勝手に建物を建てたり、開発を行ったりすると、人口が少ない市街地が点在してしまいます。

人口が少ない市街地は、産業や商業が発展しづらく、市町村が質の高い行政のサービスを提供し続けることが困難です。

(ここでいう行政のサービスとは都市施設の設置や整備を指します。)

そこで都市計画法では、まずまちづくりを行う場所を定めることにしました。

『都市計画区域』→『準都市計画区域』→『都市計画区域外』の順で開発に優先度をつけます。

これらは市や県の境であっても、またがって設定できます。

(1つの都道府県に設定する場合→都道府県が指定 2つの都道府県にまたがって設定する場合→国土交通大臣が指定)

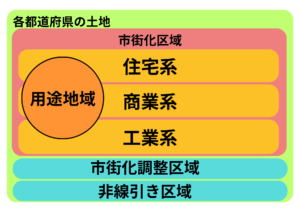

都市計画区域を指定した後、都市計画区域をさらに『市街化区域』『市街化調整区域』『非線引き区域』に区分けします。

「市街化区域」・・すでに市街地である区域、または今後10年以内に市街地化を目指す区域であり、建築や土地の造成などの開発が許可されます。

「市街化調整区域」・・市街地化を抑制すべき区域であり、一部例外を除き、建物を建てるなどの開発は許可されません。

「非線引き区域」・・市街化区域にも市街化調整区域にも分類されていないこと。

都市計画域を指定し、さらに市街化区域や市街化調整区域に区分けすることで、開発を進める場所を明確にし、集まるべき場所に人々が集まります。そうすると、人々が集まる場所は商工業が発展しやすくなり、行政のサービスも行き届きやすい都市になります。

開発を進めると聞くと、建物を建てる!というイメージを持つかもしれませんが、都市計画は農林業・漁業や自然との調和も求められています。

建物が多い、商工業が盛んですと発展しているなぁ!と感じますが、緑がない街は住みやすい街とは言えないですよね…

開発を進める地域を定めた後には、どこにどのような建物を建てるかを決めます。

「住居地」「商業地」「工業地」の3つに分けます…お気づきでしょうか?

これが用途地域ですよね!用途地域のように建物を建てる際に制限や規制があり、21種類の『区域区分』と言います

「都市計画区域」⇒「市街化区域」⇒「区域区分」

細かく分かれていきますね…図にもまとめましたのでご覧ください。

頭の中が??になったときには図にまとめることも大切ですね。

『区域区分』

1 用途地域

2 特別用途地区

3 特定用途制限地域

4 特例容積率適用地区

5 高層住居誘導地区

6 高度地区・高度利用地区

7 特定街区

8 都市再生特別地区

9 防火地域・準防火地域

10 特定防災街区整備地区

11 景観地区・準景観地区

12 風致地区

13 駐車場整備地区

14 臨港地区

15 歴史的風土特別保存地区

16 第1種歴史的風土保存地区・第2種歴史的風土保存地区

17 特別緑地保全地区

18 流通業務地区

19 生産緑地地区

20 伝統的建造物群保存地区

21 航空機騒音障害防止地区・航空機騒音障害防止特別地区

次回の投稿では、区域区分の内容について1つずつチェックしていきたいと思います。

広報部 岡谷